ととのい時間 > サウナ瞑想

サウナ瞑想

CONTENTS

●サウナ瞑想とは

●サウナ瞑想の注意事項

●サウナ瞑想のコンテンツ

●サウナ前の準備

●サウナルームを選ぶ

●坐る場所を選ぶ

●サウナ瞑想の姿勢

●サウナ瞑想 基本の呼吸法

├ 深部体温を一気に高める『横隔膜呼吸法』

├ 体感温度を一瞬で高める『安堵の呼吸法』

├ 弱り気味の心を立て直す『熱意の呼吸法』

├ 熱さへの抵抗力を高める『歓喜の呼吸法』

├ 精神力を一瞬で回復する『完全呼吸法』

└ 心と身体を同時に整える『筒呼吸法』

●サウナ瞑想の行い方

├ 無念無想を垣間見る『空間瞑想法』

└ 熱と自分を超越する『ソーハム瞑想法』

●サウナ直後の選択肢

●水風呂の入り方

●休憩/外気浴の仕方

●常温瞑想

●自分に合ったサウナ瞑想

●サウナ瞑想を日常に応用する

▼あなたにお勧めのページ

●ととのうサウナの入り方

●サウナ瞑想にお勧めの施設

●温泉瞑想でととのう

サウナ瞑想とは

サウナ瞑想とは、サウナや水風呂などの時間を瞑想的に過ごすことで、極上の「ととのい」を引き出すサウナの入り方です。

サウナの中や外気浴中に瞑想をすることで、サウナのととのい効果が劇的に高まったり、普段から瞑想を実践している人は、一瞬で深い瞑想体験をできたりすることがあります。

「サウナでととのうコツ」でも触れているように、サウナでのととのい方は人それぞれで、自分が心地いいと感じる方法で入るのが一番です。

でも、サウナの本場フィンランドでは、サウナを神聖な場所として捉え、そこでの時間を瞑想的に過ごす方が多くおられます。

このページでは、あくまでもサウナの入り方の一つの選択肢として、その「瞑想的なサウナの入り方」についてご紹介していきたいと思います。

※関連ページ 「ととのうサウナの入り方」

サウナ瞑想の注意事項

サウナ瞑想は、通常のサウナよりも楽に長く入れてしまうことがあるので、次の注意事項を必ずお守りください。

●持病のお持ちの方は医師に相談

●初心者は2人以上で実践

●こまめに水分/塩分を摂る

●泥酔状態でのサウナはNG

●頭部は可能な限り加温しない

●無理や我慢しながらの継続はNG

●入る分数にこだわらない

●食後は1~2時間空けてから

●急激な温度変化は避ける

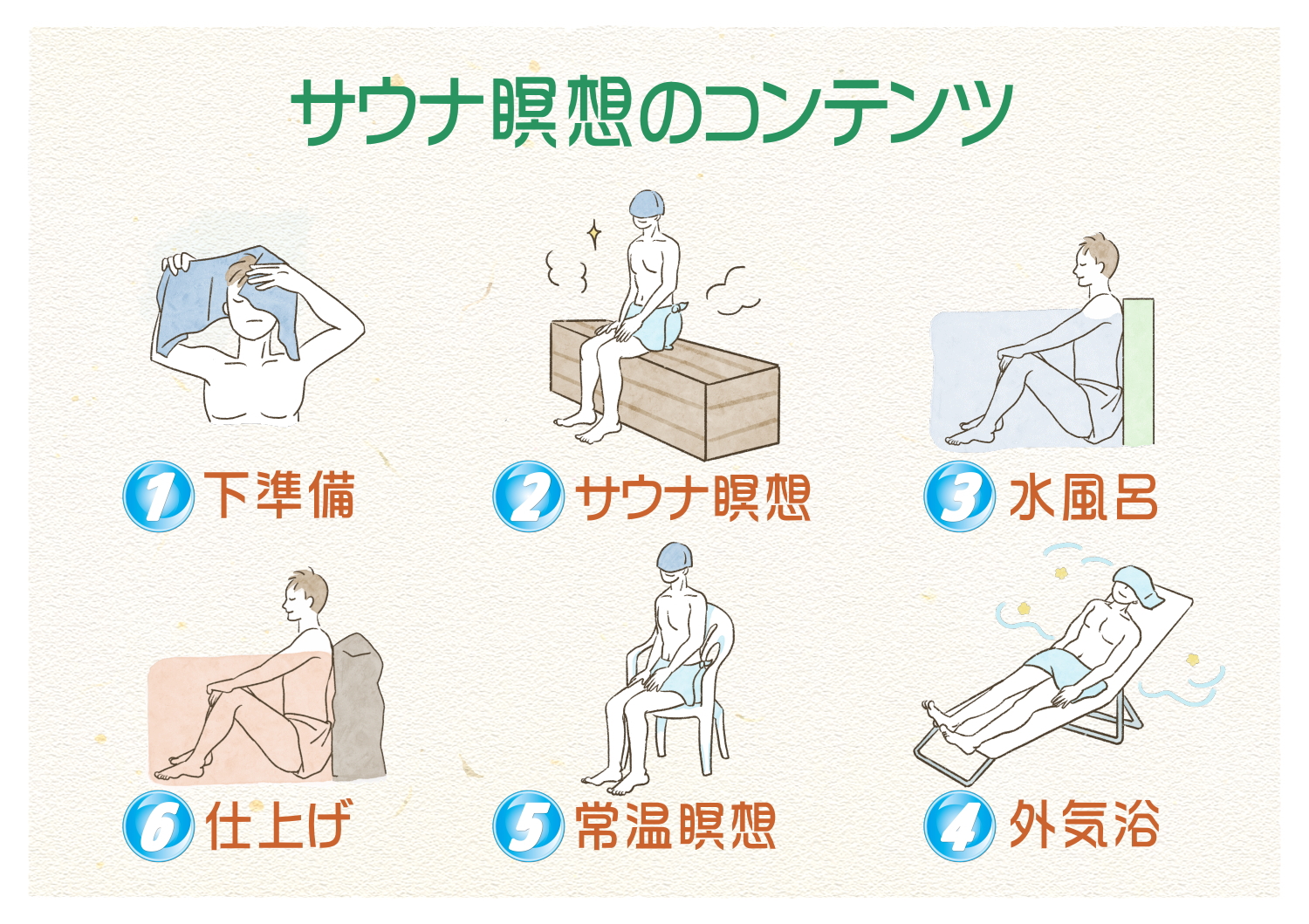

サウナ瞑想のコンテンツ

サウナ瞑想は、6つのコンテンツで構成されます。

サウナの設備や自分の体調によって、様々なサウナ瞑想の行い方が考えられますが、どのコンテンツをチョイスして、それぞれどういう楽しみ方をするかによって、まるでととのい方、仕上がり方が変わってきます。

ここでは各項目ごとに、お勧めのタイミングや入り方など、瞑想的な観点で解説していきたいと思います。

サウナ前の準備

サウナ瞑想では、可能な限り頭部を温めず、脳を静かに保つという観点から、サウナルームに入る前に次の準備を済ませておくことがお勧めです。

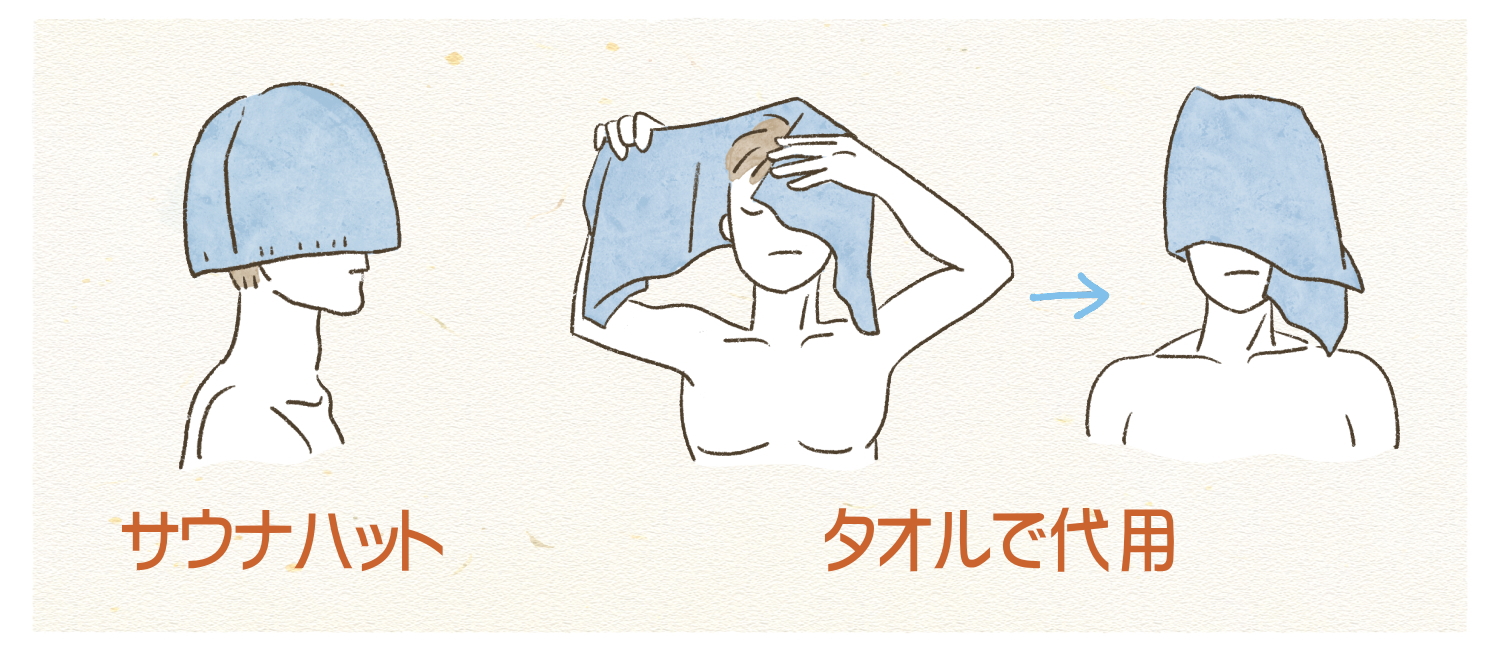

●タオルとサウナハットを用意

(サウナハットはタオルで代用できます)

●頭髪と全身を綺麗に洗い、拭いておく

●できれば常温の水をコップ一杯ほど飲む

●サウナハットを冷水で冷やしてから絞る

●サウナハットで頭部を鼻下か顎まで覆う

サウナルームを選ぶ

サウナ前の準備が終わったら、いよいよサウナルームに入りましょう。

サウナが複数ある施設なら、どのサウナを選ぶのかが楽しみの一つになります。

循環器系が弱い方やサウナに慣れない方は、身体を熱さに慣れさせるため、そして骨の芯までじっくりと温めるために、まずは低温のサウナにじっくり時間をかけて入るのがお勧めです。

身体が芯まで温まっていない状態で、灼熱レベルのサウナに入ってしまうと、短時間で退出を余儀なくされ、その後の水風呂も外気浴も十分に楽しむことができません。

まずはじっくりと骨の芯まで温めることを目指して、サウナルームをチョイスしましょう。

もし、それでもサウナの熱さに耐えられなくなったら、無理をせずに退出して、程よく水風呂で頭や身体を冷ましてから、再度サウナにトライするか、お風呂も上手に使いながら、身体を温める事に徹しましょう。

坐る場所を選ぶ

サウナルームに入ったら、空いている場所を見つけて坐りましょう。

もしもルームが空いていて、坐る場所を選べるようなら、これがまたサウナの大きな楽しみの一つになります。

階段状のサウナの場合、上に行けば行くほど高温になるので、初心者は温度が低い下段、そして出入口の近くがお勧めです。

また、オートローリュやセルフローリュが可能なルームなら、初心者はサウナストーンから遠い方が無難です。

施設によっては、一カ所だけ窪んだスペースがあったり、逆にイスのようなものがあって飛び出していたり、壁に向かって坐ると背中に熱風を浴びれたり、様々な楽しみがありますので、その時々の気分や遊び心などで、色々とチャレンジすると良いでしょう。

またマニアになってくると、ストーンの上にある鉄板の角度やルームの天井の形状から、蒸気のまわり具合を見極めたり、通気口の位置を避けたりなど、様々な楽しみ方が広がってきます。

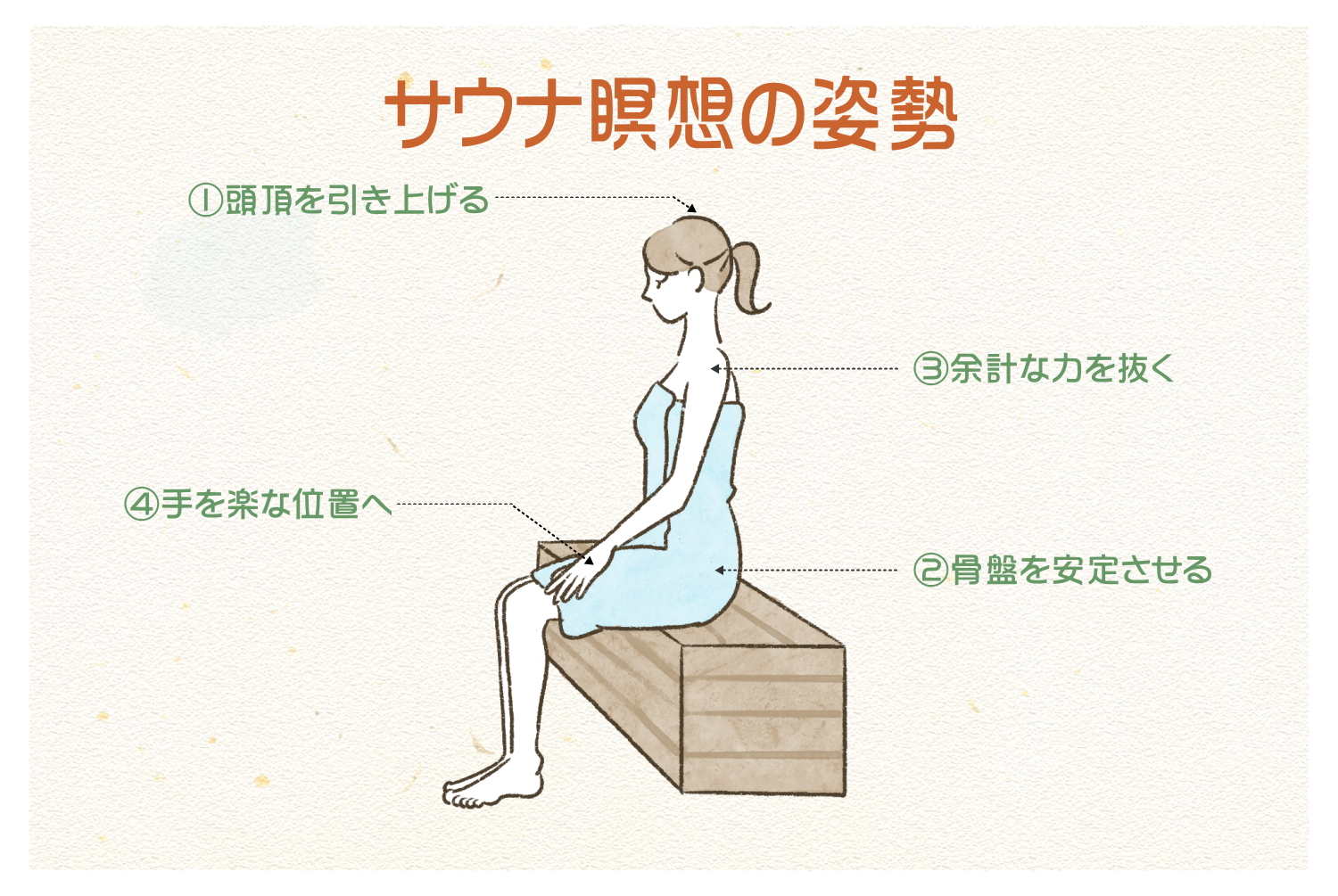

サウナ瞑想の姿勢

サウナルームに入ったら、空いている場所を見つけて座り、簡単な姿勢作り(背骨の調整)を行いましょう。

サウナ瞑想では、熱さとどう向き合うかといった、心の在り方がとても大切になりますが、そのために身体の姿勢をととのえることが大切な要素になります。

①頭頂を引き上げる

前後の方の邪魔にならない程度に浅く腰かけ、お尻が浮いてしまうくらいに頭頂が引き上げられているイメージを描き、おおよその背骨のラインを整えます。

②骨盤を安定させる

今度は逆に、目が覚めるくらい重いオモリを頭の上に載せているイメージを描き、それに耐えられる骨盤の角度を模索しながら、お腹を充実させます。

③余分な力を抜く

背骨のラインが整い、腹が引き締まったら、もう一度クレーンに引き上げられて、そこにぶら下がるイメージと共に全身を脱力させます。

④手を楽な位置へ

余分な力をそぎ落とした「上虚下実」の姿勢ができたら、手を楽な位置にそっとおいて瞑想姿勢が完成です。

サウナ瞑想 基本の呼吸法

サウナの中で姿勢をととのえたら、次に呼吸法を行っていきましょう。

様々な呼吸法を行うことで、深部体温を高めたり、体感温度を高めたり、メンタルを立て直したりなど、様々な効果を得ることができます。

ここではサウナでお勧めの、6つの呼吸法をご紹介しておきます。

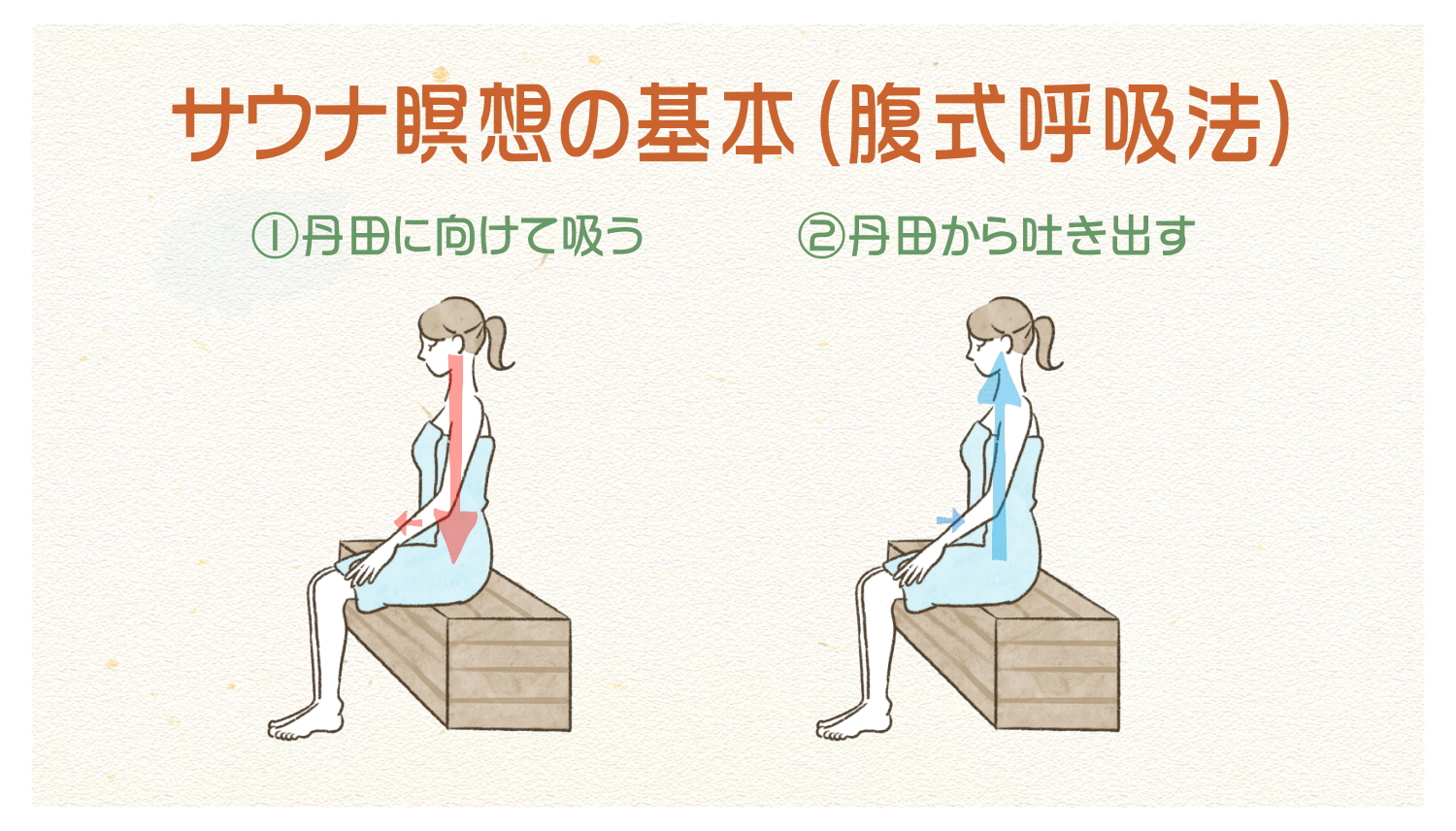

サウナ内での基本呼吸は、何と言っても腹式呼吸がお勧めですが、その際に横隔膜の上下運動を意識するのが横隔膜呼吸法です。

特に1セット目は、心身がまだ体温の急激なアップダウンに慣れていないため、じっくり時間をかけて深部体温を上げていき、ゆっくりとクールダウンすることが、心臓を始めとする循環器系に負担をかけないポイントです。

最初から高温のサウナに入って、一気に身体の表面だけを温め、深部体温がまだ上がりきれてないうちに水風呂に入ってしまうと、ととのい効果が激しく低下するだけでなく、身体に大きな負担をかけてしまうのです。

そんな勿体ないことを避けるために、1セット目は比較的低温のサウナに入って横隔膜呼吸法を行い、じっくりと深部体温を高めることがお勧めです。

サウナの大きな効能の一つに内臓を温める効果がありますが、サウナルーム内の温かい空気を、丹田に向けて深く吸い込むことで、普段はなかなか温めることが難しい、内臓を効果的に温めることが可能になるのです。

1セット目のみならず、水分補給で内蔵が冷えてしまったときなどに行うと、サウナ後の夏バテのような怠さを回避することにも役立ちます。

深く吸い込むと鼻の奥の粘膜が痛む場合は、濡れたタオルを顔に垂らすなどして、吸い込む息の温度を調整しましょう。

①丹田に向けて吸う

息をゆっくり吸いながら、吸う息を丹田へ深く落とし込むイメージを描きます。

難しい方は、お腹を膨らませながら、息を吸うようにしましょう。

吸い込んだ息が胃を温め、身体の深部から温まってくる様子を感じます。

②丹田から吐き出す

お腹をゆっくりと手前に引き込みながら、丹田から深く息を吐き出します。

できるだけ肩の力を抜いて、ゆっくりと柔らかく吐いていきましょう。

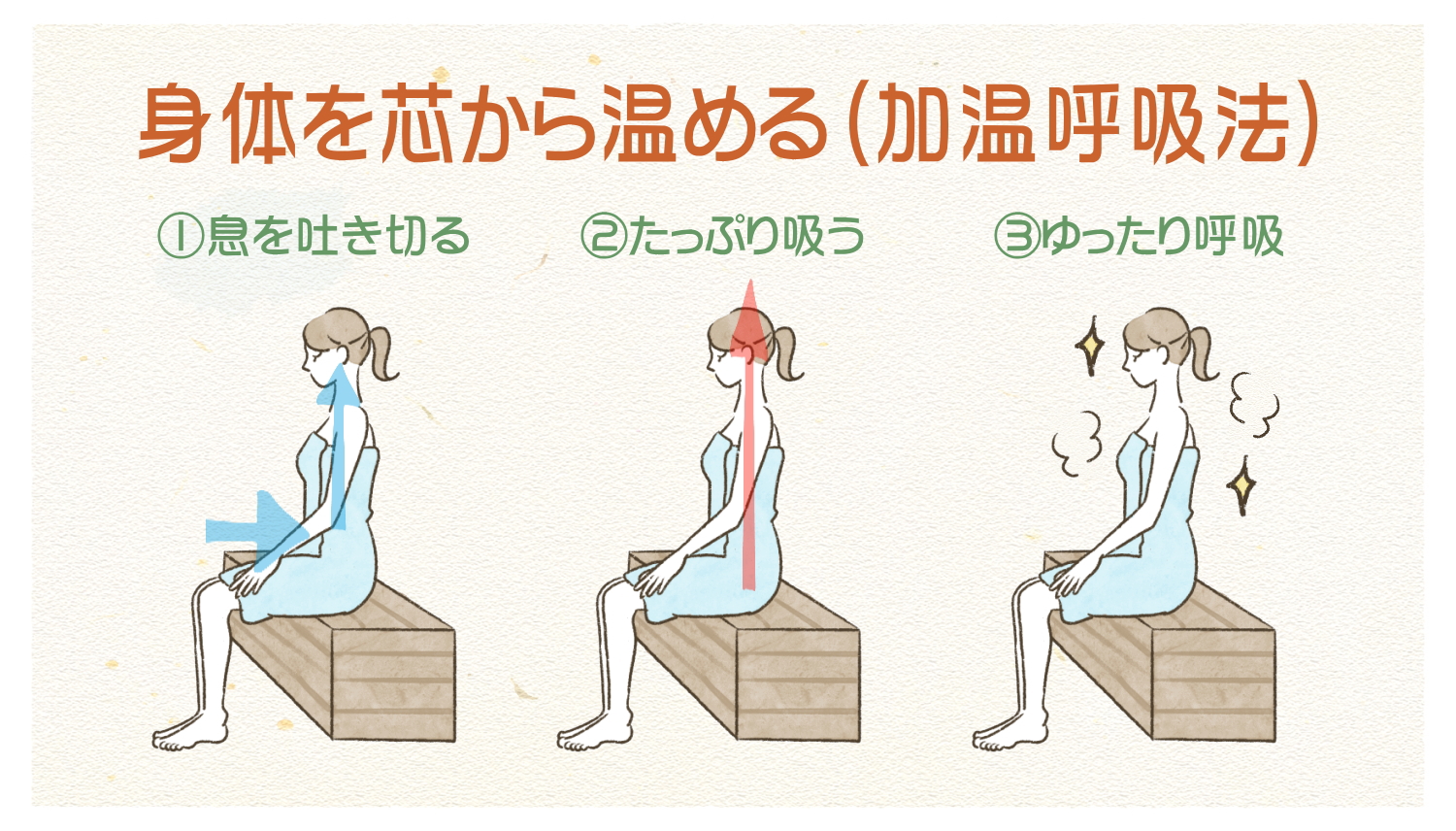

◇ 体感温度を一瞬で高める『安堵の呼吸法』

サウナの室温が低くて身体がなかなか温まらず、このサウナは合わない!温度が低すぎる!と諦めたことはありませんか?

そんな時は、同じ室温でも体感温度が一瞬で高まり、身体がぽっかぽかになって発汗を促進する安堵の呼吸法が有効です。

横隔膜呼吸法でしっかりと息を吐き、その後にたっぷりと吸った後に、できるだけ全身の力を抜いて息を吐くだけで、全身に一瞬で血が巡り、同じ室温とは思えないくらい身体を温めることができるのです。

室温がそこそこあるサウナでも、序盤に一気に身体を温めたいときや、退出前のもうひと汗を流したい時など、体感温度を上げたい時ならいつでも使えますが、サウナ初心者や貧血気味の方が行うと、くらくらする場合があるので、十分に注意しながら実践してみましょう

①息を吐き切る

まずは、軽く息を吐き切りましょう。

できればお腹を手前に引き込みながら、横隔膜呼吸法の要領で息を吐きます。

②たっぷり吸う

お腹を引き締めたまま、その引き締めを頭頂まで引き上げるイメージで息を吸います。決して力まない範囲で、もう吸えないという状態まで息を吸います。

③ゆったり呼吸

精神的に思い切り安堵するようなイメージと共に、口から音の出ないため息を漏らすように息を吐いていき、肩の力を抜いていきます。

数呼吸ゆったりとした呼吸を行いながら全身を脱力させると、全身に血液が巡っていきます。

◇ 弱り気味の心を立て直す『熱意の呼吸法』

特に男性サウナでは、熱さでバテ気味になっているのに、根性で我慢しながらサウナルームに留まっている人をよく見かけます。

サウナの入り方は十人十色、自分好みの入り方をするのが一番ではありますが、同じ時間サウナに入り、同じ量の汗を流すなら、既に熱さに負けているのに我慢して入り続けるよりも、気持ちよく熱さを楽しむ方がお得かも知れません。

そんなノンストレスなサウナライフに欠かせないのが、困難と前向きに向き合うメンタルを育む『熱意の呼吸法』です。

東洋の世界では古来、インド、中国、東南アジア、日本のすべての地域で、下腹は心身の活力の源と考えられていて、この部分を力強い状態にできれば、前向きに困難と向き合うタフなメンタルを養うことができると示しています。

特に瞑想の分野では、その人の物事への取り組み方のクセは、何をやっていても如実に現れると考えられているので、サウナの入り方が、その人の生き様を表しているということもできるのです。

一時的なととのいを越えて、日常生活のストレス耐性を高めるためにも、ぜひ困難と前向きに向き合う下腹を作る『熱意の呼吸法』をサウナ内で練習して、明らかに熱さと向き合う姿勢が変化する様子を体感しておきましょう。

①軽く息を吸う

頭頂を引き上げながら、軽くひと息吸います。

できれば力まない程度に、たっぷりと息を吸うのがお勧めです。

②口から息を吐く

わずかに口を開けて、ゆっくりと息を吐いていきましょう。

できるだけ肩の力を抜いておくことがポイントです。

③息を吐き切る

息を吐き終える直前に、口を「ひ」か「ほ」の形にして、隣の人に聞こえない程度の声を出しながら完全に吐き切ります。

咳き込む時や笑っている時の要領で吐くと、下腹の深層筋が収縮して腹が充実し、脳が覚醒しやすくなります。

肩の力は完全に脱力したままで行いましょう。

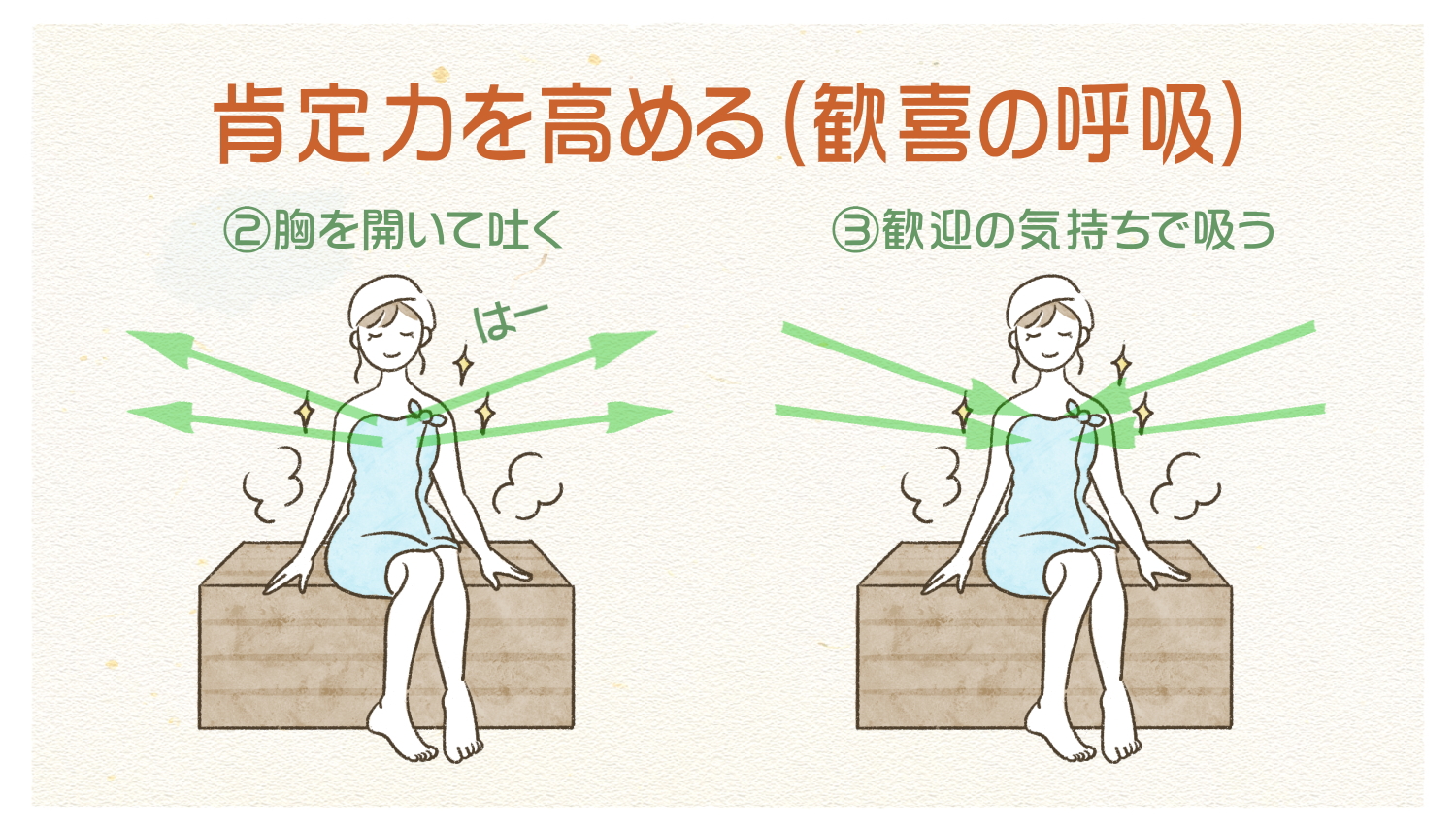

◇ 熱さへの抵抗力を高める『歓喜の呼吸法』

根性で我慢しながら熱さを乗り切るタイプのサウナから、熱波と滝汗を味わいながら気持ちよく続けるサウナに移行するために、熱意の呼吸法に加えて大いに役に立つのが『歓喜の呼吸法』です。

熱意の呼吸法は、積極的に前向きに困難と向き合うことで、根本的なストレス耐性を高めてくれるのですが、それでも敵対モード&シリアスムードで熱さと向き合ってしまうことが少なくありません。

意欲と情熱に満ち溢れているんだけれど、周囲への圧が強くて、自分自身にもダメージを蓄積させていくタイプの状態です。

そんな時に必要なのは、どんな逆境でも苦境でも、目の前の状況や刺激を楽しみ味わう姿勢です。

東洋の世界では、胸は心身の開閉と関係が深く、目の前の状況を否定すると胸を閉ざし、肯定すると胸が開いて呼吸が楽になると考えられています。

この『歓喜の呼吸法』では、胸式呼吸をベースにしながら爽快な感覚を喚起し、熱さやチリチリと灼ける感覚を歓迎し、強烈に熱さへの抵抗力・肯定力を高めてくれます。

1セット目に低中温のスチームサウナなどで行うと、気道を加湿しながら全身がぽかぽかになり、一気に心身がととのいへとチューニングされていきます。

①軽く息を吸う

周囲に悟られない程度に胸を反らせ、僅かに顎を上げながら軽く息を吸います。

この時、首に力が入らないようにしましょう。

②口から息を吐く

わずかにタメを作ってから、胸の扉を開くイメージと共に息を口から吐きます。

広大な自然や光に満ちたイメージなど、意識をできるだけ外側へ、遠方へと向けていき、遠くの彼方にまで胸を開き、できれば口を「は」の形にして息を吐き出していきましょう。

③息を吸い戻す

吐き出して広がったものを、すべて招き入れるイメージと共に息を吸います。

熱さも痛さも喜怒哀楽も、あらゆるものを胸に抱き寄せるイメージと共に、歓迎の気持ちを込めて息をすいましょう。

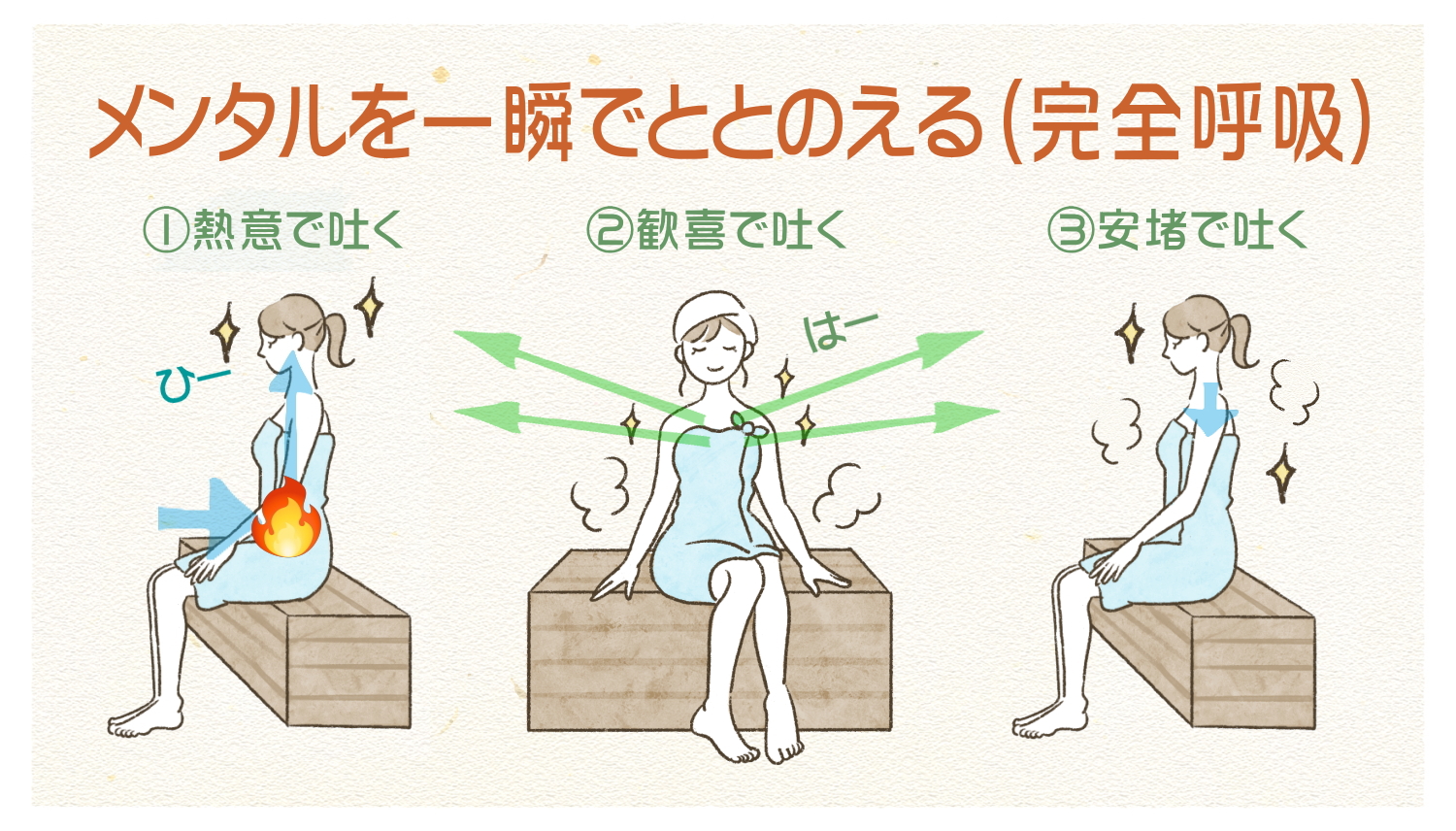

◇ 精神力を一瞬で回復する『完全呼吸法』

肩の力を抜いて心身をリラックスさせ、一気に血流を促進させて全身を加温する『安堵の呼吸法』。

腹を引き締めて心身に活力を与え、心を弱気モードから強気モードへ切り替える『熱意の呼吸法』。

胸を開くことで心身をオープンな状態にして、あらゆる刺激を楽しむ精神を育む『歓喜の呼吸法』。

腹、胸、肩の3つの呼吸法を順に行うことで、心身を一瞬で完全なバランス状態へと導くのが『完全呼吸法』です。

1セット目の冒頭に行うことで、一気に心身をととのいモードに切り替えることができ、またアウフグースの終盤などで、少し折れそうになってきたときに、ひたすら完全呼吸法を行って熱波との向き合い方を切り替えることもできます。

ぜひそれぞれの呼吸法をマスターしてから、積極的にサウナルームで実践していきましょう。

①熱意の呼吸法を行う

ひと息吸ってからゆっくりと口から吐き、お腹を意識して「ひ」か「ほ」の口をして息を吐き切ります。

②歓喜の呼吸法を行う

息を吸いながらさらに背筋を伸ばし、わずかにタメを作ってから、胸の扉を開くイメージと共に口を「は」にして息を吐きます。

③安堵の呼吸法を行う

すべてを歓迎するイメージと共に息を吸い、わずかに吸い続けてから、肩の力を抜いてため息を漏らしながら息を吐きます。

全身の力を抜いたまま、ひと呼吸深呼吸をします。

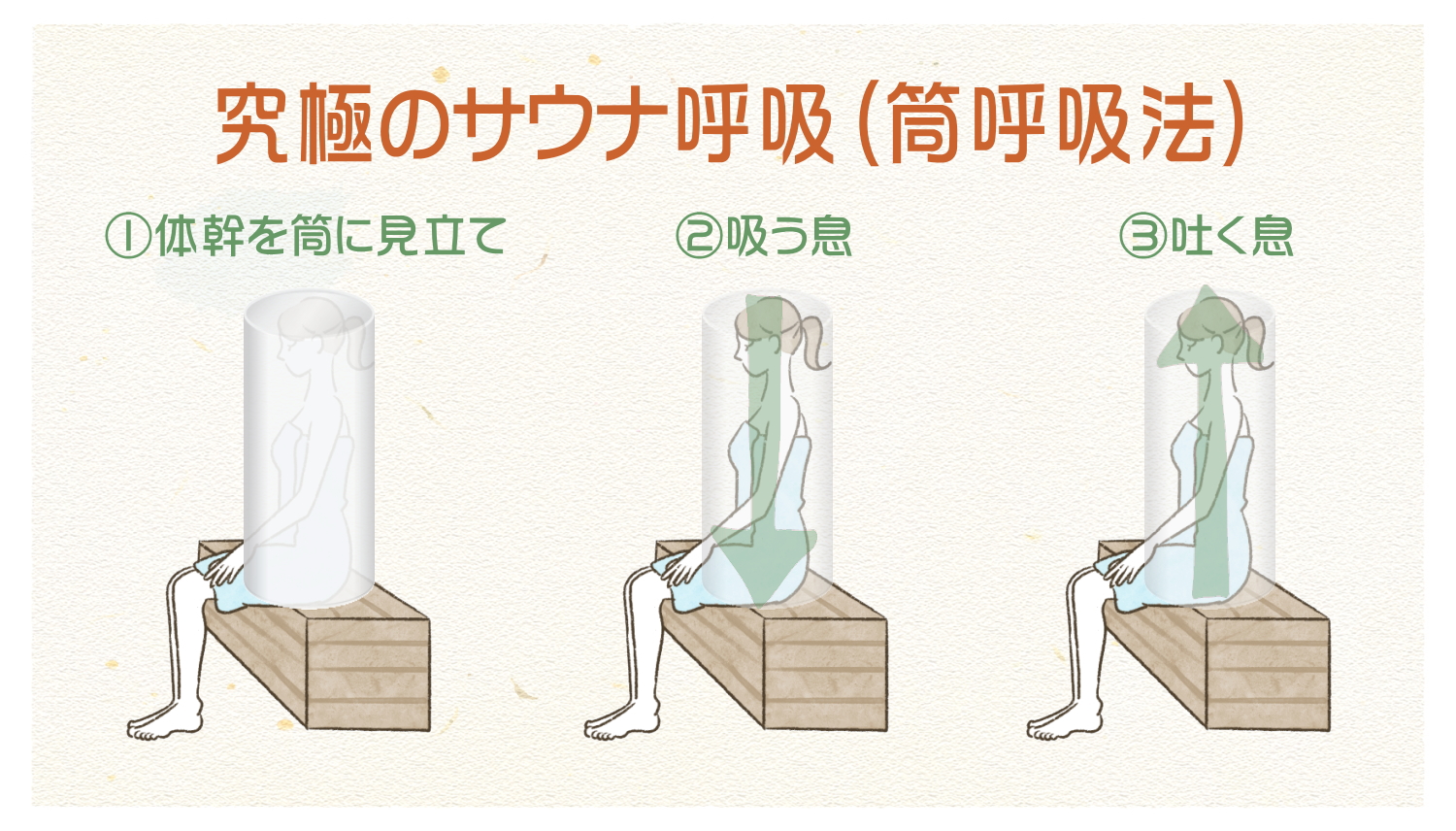

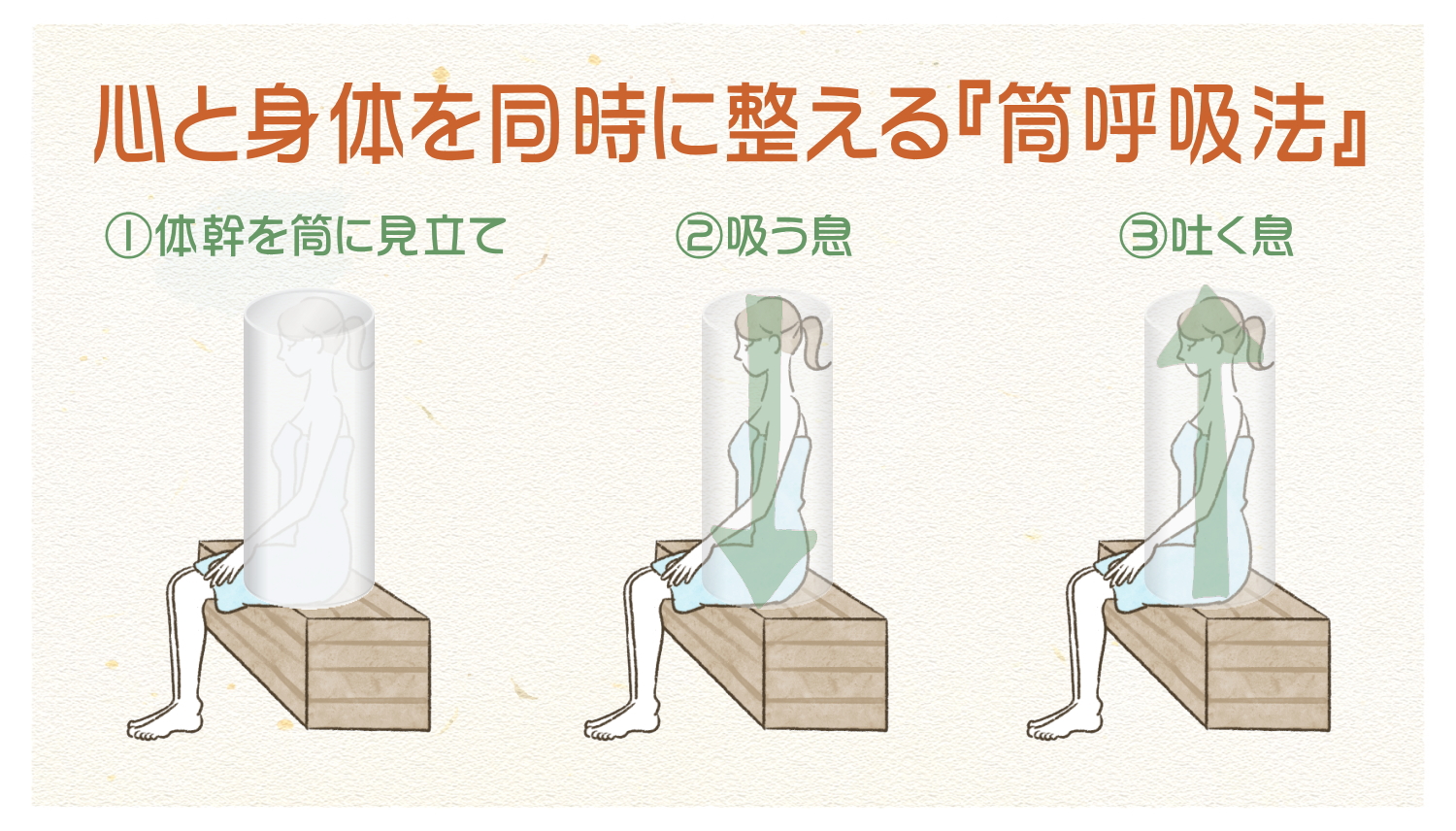

◇ 心と身体を同時に整える『筒呼吸法』

1セット目の冒頭や、ある程度呼吸が整ったタイミング、あるいはサウナ内で瞑想を行う際にお勧めなのが『筒呼吸法』です。

姿勢作り、呼吸調整、精神集中のすべてを兼ね備えた、オールインワンの呼吸法です。

基本は横隔膜呼吸法ですが、頭部を含む全身を筒に見立て、徹底して上下の空気の流れを意識するので、姿勢が自然に整えられていき、丹田が刺激されて腹が据わり、心身共に最高の状態へと仕立てられていきます。

①体幹を筒に見立てる

座面から上の体幹部分(骨盤から胴体+頭部)が、中が空洞の筒になったイメージを描きます。

②吸う息

ゆったりと柔らかく息を吸いながら、筒の上の端から丹田(下腹の奥)または骨盤底にまで、息を吸い込むイメージを描きます。

③吐く息

ゆったりと柔らかく息を吐きながら、丹田(下腹の奥)または骨盤底から筒の上端まで、息を吐き出すイメージを描きます。

②と③を1分ほど繰り返し、瞑想の下地を作っていきます。

サウナ瞑想の基本メンタル

姿勢と呼吸で瞑想の下地を作ったら、いよいよサウナ瞑想の本丸、「今この瞬間の状況をありのまま受け取る訓練」に入ります。

熱さを気合いで乗り切る方は、心と肩に力が入っていて、それでも一時的な爽快感が得られるかも知れませんが、身体に過剰な負担を与えることにも繋がり、また日常生活も息を殺して耐えるメンタルを助長してしまいます。

逆に、バテながらも我慢で乗り切る方は、心も腰もぐにゃっと萎えていて、これまた一時的な爽快感を得るかも知れませんが、後でぐったりダメージがきたり、日常生活でも受け身的なメンタルで過ごす傾向を助長しやすくなります。

ととのいの極意とは、覚悟を決めて腹や肝を据えつつも、心も肩も力が抜けていて無防備、大らかな気持ちで熱波を受け取るメンタルにあります。

そんなメンタルを養うために、サウナ中の心の在り方をまとめてみました。

①自然呼吸と受動集中

サウナ瞑想の基本は、圧倒的な感覚に対して無防備でいることです。

ゆったりとした呼吸と共に丹田(下腹の奥)をぼんやり意識したり、押し寄せる熱風や吹き出ては流れ落ちる汗を意識したりしながら、心の中で白旗をあげる気持ちでひたすら無防備でいましょう。

②立ち向かう気持ちと無抵抗

無防備といっても、弱気で我慢しながら座り続けていては瞑想になりません。

時おり「姿勢作りの②」で行った100kgのオモリをイメージして、骨盤の安定と腹の充実を取り戻し、強気の姿勢で無防備を継続しましょう。

③引き際を見極める

サウナ瞑想では、サウナルームから出るタイミングがとても大切です。

熱さに無防備でいながらも、自分の状態を繊細に内観し、頭がくらくらしてきたり、気分が悪くなってきたり、皮膚が灼けそうになってきたらタイムアップです。

施設によっては、マットが滑ることもあるので、慌てずゆっくりとルームを退出しましょう。

○分経つまで我慢しようという考えは、瞑想的にも身体の負担的にも、極力控えた方がよいと言えるでしょう。

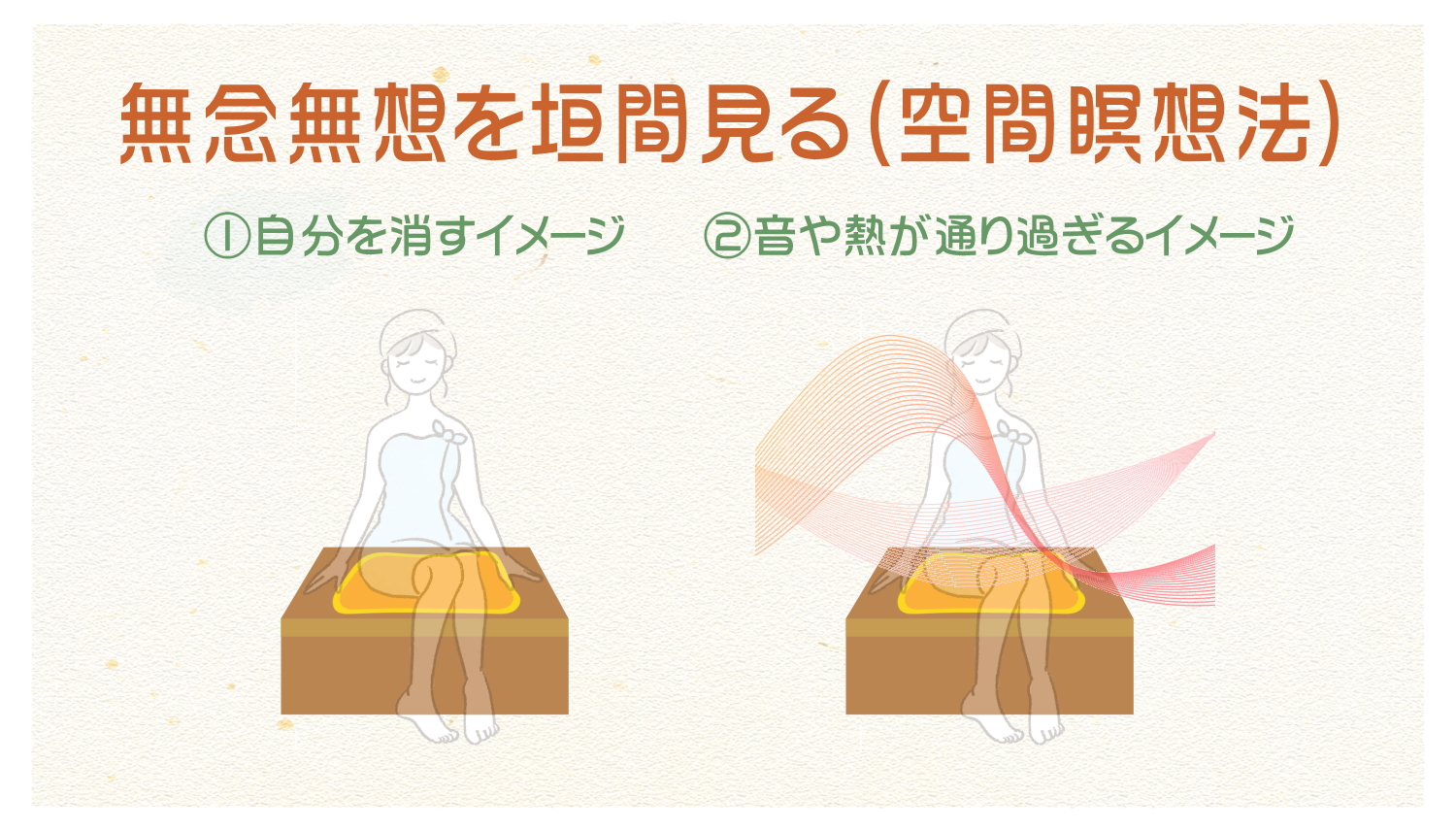

無念無想を垣間見る『空間瞑想法』

2~3セット目の灼熱熱波の際にお勧め。一歩先行く極上瞑想法。

日常的な瞑想では、どうしても眠くなったり、余計なことを考えたりしがちですが、目が覚めるほどの高温サウナの中では、このどちらの状態も自然にリセットされ、心が今この瞬間への集中が起こります。

その一方で、灼熱熱波の中では、無意識の拒絶や我慢が生じて、これまた瞑想の境地からは遠ざかってしまいます。

そんなとき、灼熱熱波の中でも無防備の状態を深め、覚醒と放棄を両立させてくれるのが『空間瞑想法』です。

※身体の限界を超えないよう、サウナ/瞑想の熟練者の見守りのもと行ってください。

①自分を消すイメージ

自分の身体が無色透明になって、自分が居た場所にただの空間が存在しているとイメージします。

※外気浴やその後の常温の瞑想で、「音」に意識を向けてこの感覚を練習しておくと良いでしょう。

②音や熱波が通り過ぎていくイメージ

サウナルーム内の音が、自分が居た空間を通り過ぎていくイメージを描きます。

さらに熱波や熱いという感覚、その他の感覚が、すべて自分が居た空間を通り過ぎていくイメージを描きます。

※①②を心地よい範囲で繰り返します。

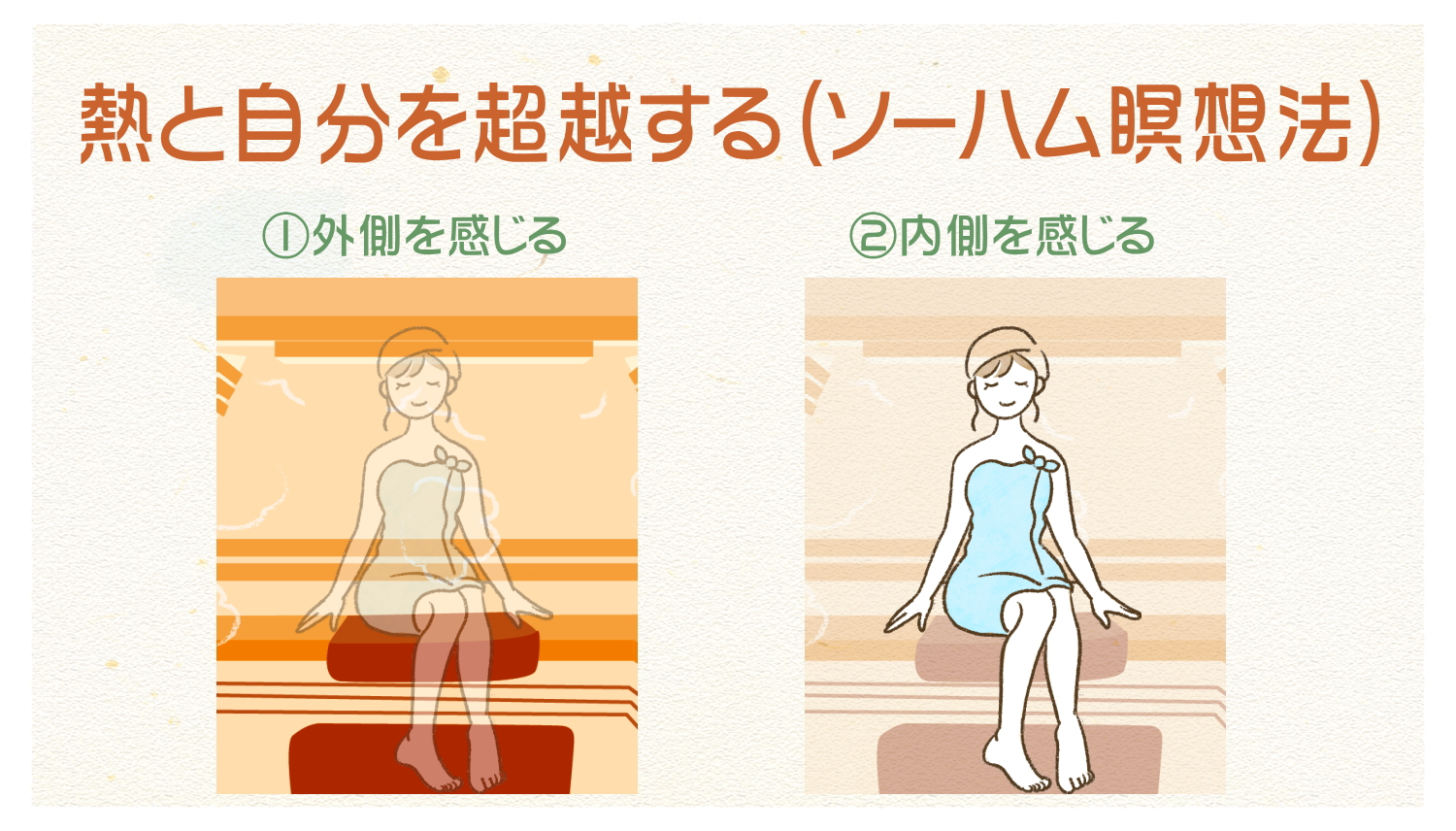

熱と自分を超越する『ソーハム瞑想法』

外側への意識と内側への意識を、交互に切り替える古典的な瞑想法。

サウナの熱波を筆頭に、心はストレスにさらされると、そこにばかり固執して意識を奪われ、ストレスで頭が一杯になって自滅することが少なくありません。

そんな時は、意識する範囲を広めて視野を広げると、ストレスへの固執を抜け出して心が楽になることがあります。

この瞑想は、ソー(外側の世界)とハム(内側の世界)を交互に意識することで、心の固執を抜け出して、内も外も客観的に捉える意識状態を作り出してくれます。

※身体の限界を超えないよう、サウナ/瞑想の熟練者の見守りのもと行ってください。

①吸う息で外側を感じる

息をゆったりと吸い込みながら、サウナルーム全体の空間や、そこにある音や人の気配や熱気を感じます。

※施設全体やもっと広い範囲を意識(イメージ)するのも効果的です。

②吐く息で内側を感じる

息をゆったりと吐き出しながら、身体の内側全体の感覚を意識します。

※どこか一カ所の感覚よりも、身体全体をぼんやりと同時に意識すると効果的です。

※①②を心地よい範囲で繰り返します。

サウナ直後の選択肢

1セット目のサウナで骨の芯まで温まったり、2セット目以降の灼熱の熱波でリセットした後は、教科書通りに水風呂に直行せずに、まずは一瞬だけ自分の状態を内観してみましょう。

十分に身体が温まっていたり、一刻も早く水風呂に浸かりたい時は、急激な温度変化に注意しながら水風呂を楽しみましょう。

身体が表面しか温まっていないけれど、外気がかなり暖かい場合は、水を浴びるか一瞬だけ水風呂に入るもよし。 逆に、外気温が低い場合は、ぬるま湯で汗を流して、そのまま外気浴を楽しむのもよいでしょう。

あるいは、水風呂に入らず外気浴をしたとしても、身体が冷えてきそうな場合は、屋内の温かいエリアで休憩したり、館内着に着替えて屋内でごろ寝をするのもよし。その前に軽く温泉で首から下を温め直すのもよいでしょう。

このように、サウナの後は水風呂と決め込まずに、自分のコンディションを内観する時間を取ることも、サウナ瞑想の醍醐味のひとつと言えるでしょう。

水風呂の入り方

どれだけ健康な方でも、十分に注意していただきたいのが水風呂の入り方です。

温まった身体が急激に冷やされることで、心臓に大きな負担がかかります。

ヒートショックのダメージを心臓に蓄積させないためにも、必ずかけ水をしましょう(重要)。

しゃがんだ姿勢で、心臓に負担をかけないようにゆっくりと 脚→腕→頭→胴体 の順に水をかけてから、ゆっくりと水風呂に入ります。

この水風呂によって、過剰に加温された身体を冷やすと同時に、シャキっと冴え渡った脳の状態を取り戻し、冷たさに対抗する働きを誘発して、この後の外気浴で内側からぽかぽかする感覚を引き出すことができます。

どれだけ我慢するかではなく、やはり自分の身体を内観しながら、身体の表面の熱が冷やされ、筋肉の火照りがある程度リセットされ、でも骨の芯は十分に温かいタイミングを見計らって、水風呂から出るようにしましょう。

水風呂が短か過ぎると、その後に頭がぼーっとし過ぎたり、長過ぎると外気浴中に身体が冷え過ぎてしまいます。

試行錯誤を繰り返しながら、自分に合った仕上がりで水風呂から出られるように、模索を楽しんでいきましょう。

※高血圧の方は水シャワーだけなど、持病をお持ちの方は医師にご相談ください。

水風呂での姿勢

瞑想的には、壁面に背中をつけて背骨を伸ばすのが理想ですが、首の下にタオルを敷いたり、のんびりくつろぐのも大いにOKです。

潜ることを公認している施設では、ぜひ頭までつけて至福のひとときを味わいましょう。

サウナ瞑想同様、冷たさや筋肉が収縮する反応に無防備でいましょう。

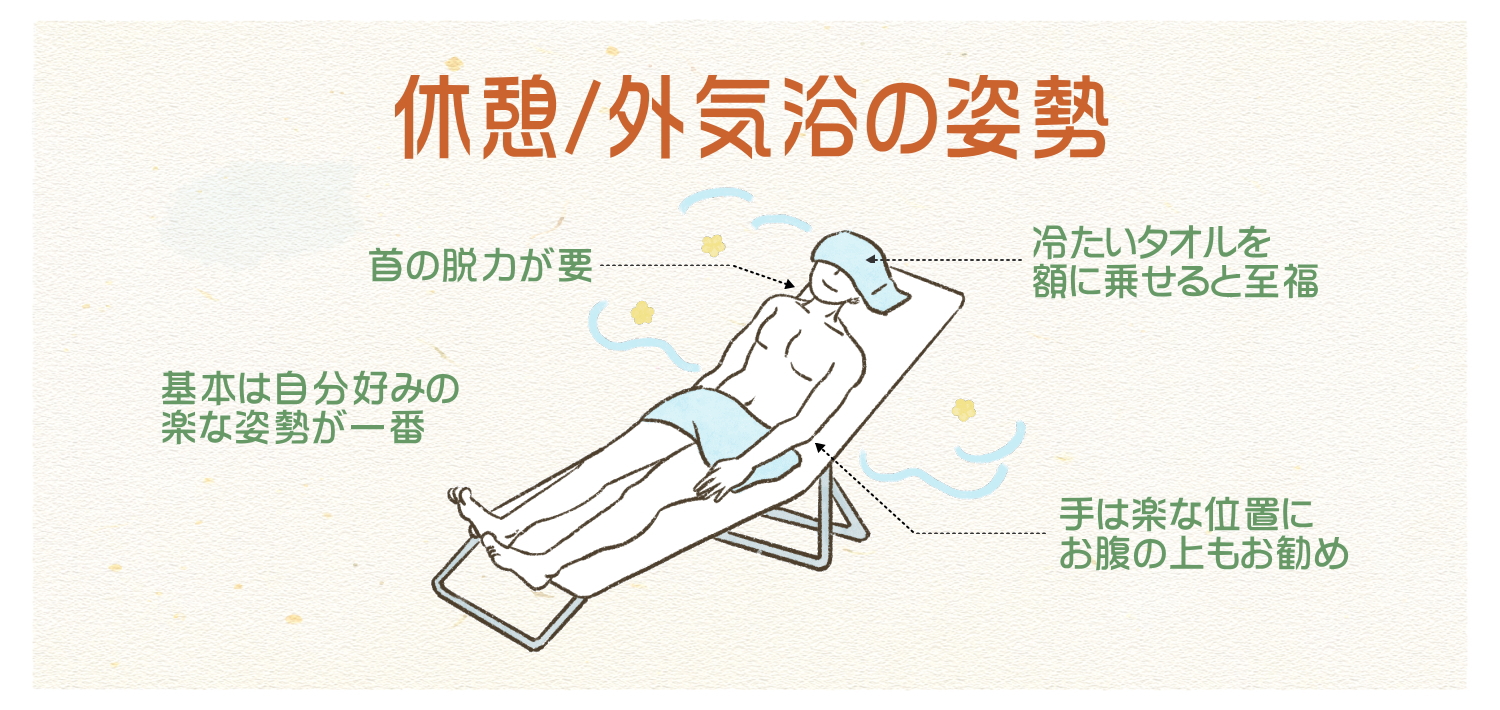

休憩/外気浴の仕方

水風呂からあがったら、通常のサウナ同様、休憩/外気浴を楽しみましょう。

できれば寝転びに近い姿勢で外気を浴び、難しければ浴室内でイスに座ってのんびりくつろぎます。

この時ばかりは一切の努力も集中もなく、放心状態で心も身体も流れに委ねましょう。

なかなか無防備になれない場合は、漂っている様々な種類の「音」に意識を寄せておくとよいでしょう。

左右前後あらゆる方向で響いている「音の空間」全体を感じていると、時の流れと共にただ移ろっていく心地よさを味わうことができます。

※身体を起こす際、血圧異常の方はゆっくり身体を起こしましょう。

休憩/外気浴での姿勢

どんな姿勢でもokですが、瞑想的には「首」の力を抜くことがとても大切です。

人体最大の急所である首を委ねることは、心を無防備にする最大のカギなので、できれば壁やベッドに完全にもたせかけることが理想です。

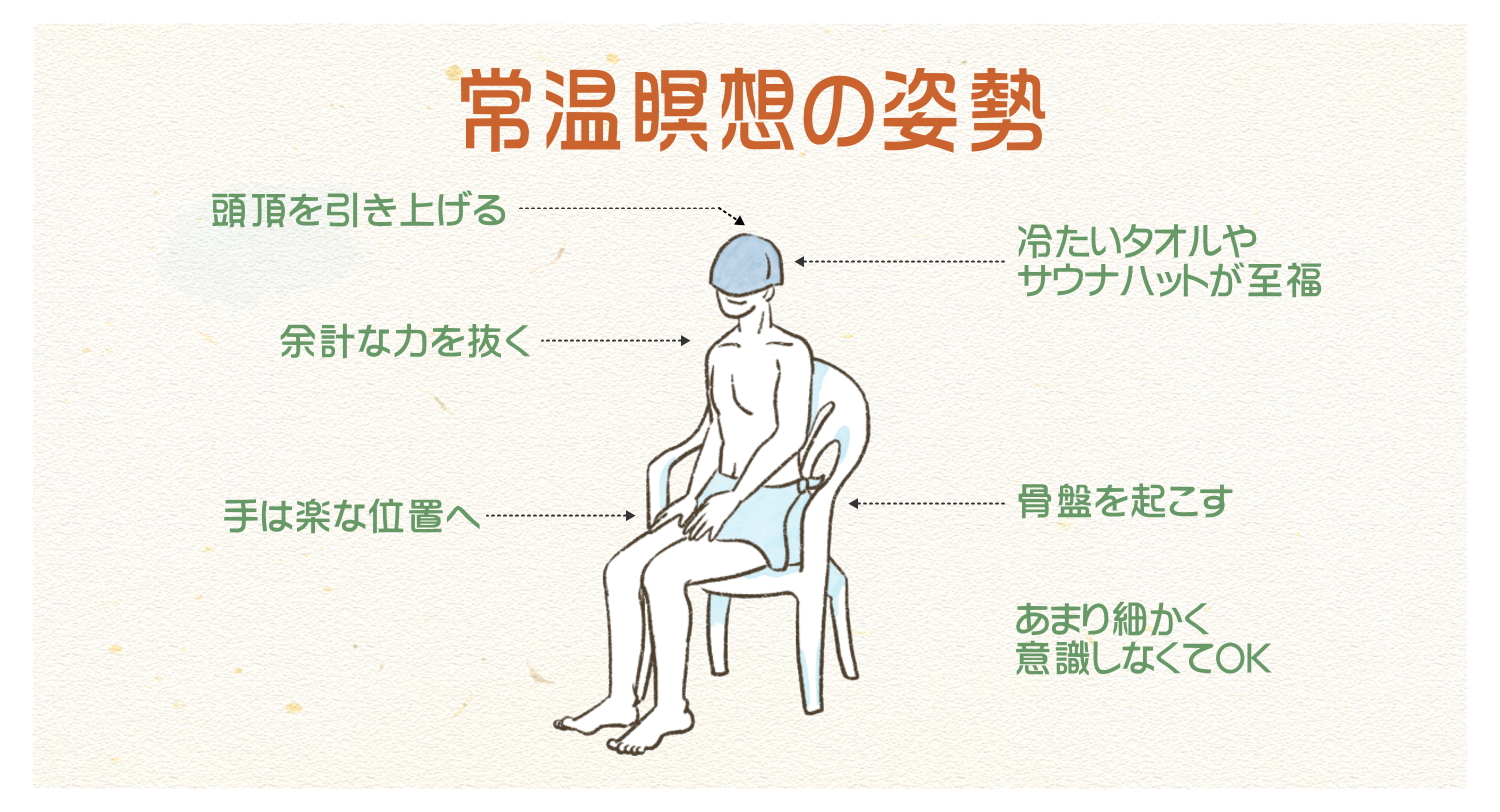

常温瞑想

休憩/外気浴が終わった時点で頭が冴え渡っていたら、1分でいいのその場で背すじを伸ばして瞑想タイムを取るのがお勧めです。

ある程度「ととのい」の状態であれば、姿勢を正すだけで自然に瞑想が深まってきます。

実はこの時間こそがサウナ瞑想のクライマックスで、何年かけてもたどり着けないような瞑想の境地を、何の努力もなく、逆に努力しないからこそ自然に瞑想状態が起きてしまう、幸せここちな時間になります。

ここでもやはり「音」に意識を向けることがお勧めで、どの音に意識を寄せる訳でなく、方々で色んな音が鳴っている空間全体を感じ、その中に自分という空間があり、様々な変化が勝手に繰り広げられているという様子を、ただのんびりと感じておきましょう。

もし外気が十分に温かく、外気浴から起きたタイミングで身体が冷えてなければ、一瞬だけ水風呂に入ってからタオルで水分を拭き取り、シャキっとした状態で常温瞑想に入ると、格別の静寂を味わうことができるので、とってもお勧めです。

骨盤を自立させ、上半身の体重がお尻に抜けていく感覚だけ作っておきましょう。

あとは逆に、このタイミングではあまり深くこだわらないことが一番大事です。

自分に合ったサウナ瞑想

通常のサウナもサウナ瞑想も、決して我慢や無理をせず、その時々の体調や気分と、施設の特徴とを臨機応変にマッチさせながら楽しむことが一番です。

ここではそんな「自分流のととのい」を探すヒントを、いくつかご紹介しておきたいと思います。

●外気浴で体が冷えてしまうとき

次のセットから屋内での休憩に切り替えるか、水風呂のステップをスキップするか、あるいは冷えた後に一度温泉で身体の深部を温め直し、一瞬だけ水風呂またはかけ水をすると、心身共にちょうど良い状態へと微調整できることがあります。

●外気浴で全然落ち着かないとき

外気浴のステップはスキップして、サウナや熱風呂と水風呂を反復してみると、何セットかすると落ち着きが得られるかも知れません。

●熱波で鼻の奥や肩が痛いとき

顔や頭部をタオルやサウナハットで完全防備したり、熱波で痛みを感じる部分をタオルで覆ったりすると、脳がシャキっとするまで無理なく熱いサウナに入れることがあります(無理は厳禁です)。

●強烈な眠気に襲われるとき

無理な継続は避け、サウナを早々に切り上げて着衣し、休憩所でごろ寝をすると、蓄積した疲労や睡眠負債をリセットすることができるかも知れません。

●ととのいイスが満員のとき

休憩をスキップして邪魔にならない場所に座り、常温瞑想を愉しんでみましょう。身体の軸がしっかりしていれば、むしろ深いととのいが得られるかも知れません。

この他、様々なケースがあると思いますが、ぜひ自分を型にはめようとせず、その時々の感覚やインスピレーションを楽しんでみましょう。

その時々のセッティングを試行錯誤や四苦八苦して見つけ出すというニュアンスでもなく、その時にしか得られない体験を一期一会の感覚で楽しむという感じです。

過去の経験やいつもの感覚にとらわれることなく、どの瞬間も初体験するかのように、瞬間ごとの感覚を味わうことこそが「ととのい」への最寄りルートだと言えるでしょう。

サウナ瞑想を日常に応用する

これまでサウナ瞑想について詳しく見てきましたが、瞑想しなくても、普通にサウナに入っていれば勝手にととのうよ!と思われた方も少なくないかも知れません。

ひょっとすると「サウナに行ってととのう」という意味では、瞑想する意義はさほど大きくないのかも知れません。

でも逆に「サウナでととのう」感覚を、瞑想を通して脳と身体に記憶させていると考えると、その時こそサウナ瞑想が持つとてつもない大きな恩恵に気づくかも知れません。

「ととのいの哲学」でも触れたように「ととのい」とは瞑想状態そのものです。

何年かけてもたどり着けないような瞑想の境地を、非常にインスタントに体験することができる貴重な状態なのです。

頭が冴え渡っていて、様々な感覚がきめ細やかに意識に映し出されていくけれど、そのすべてに無防備でただ見守っている状態。

そんな状態を、サウナや休憩の後に少しだけ姿勢を正して感じているだけで、その状態が脳と身体に深く記憶されていき、日常生活の中でふと疲れた時にそっと背筋を伸ばし、その感覚を思い出すだけで、100%とは言わないまでも、少しはその「ととのい」を再現することができて、脳の疲労をリセットしたり、集中力を取り戻したりすることができるようになってきます。

サウナ瞑想の本当の恩恵は、日常生活の中にこそあるのです。

ぜひ日常のふとした瞬間にサウナ瞑想を呼び起こし、「ととのい」と共にある日常を過ごしていただければと思います。

文責/監修:綿本彰(わたもとあきら)

日本ヨーガ瞑想協会会長。一般社団法人ワークフルネス理事。

サウナ・スパ健康アドバイザー。サウナ・スパプロフェッショナル。

瞑想サウナー。瞑想/睡眠系YouTuber。

世界各国でヨガ/瞑想/マインドフルネスを指導し、長きに渡り日本におけるヨガ/瞑想をリード。

様々な地域や施設に対応した瞑想プログラムの構築、瞑想的な観点からの施設コンサルティングなどを積極的に行っている。

50冊以上の著書は、累計100万部を超える。

※当ページの情報を無許可で転載、転用されますと法律により罰せられます

---- 広告 ----